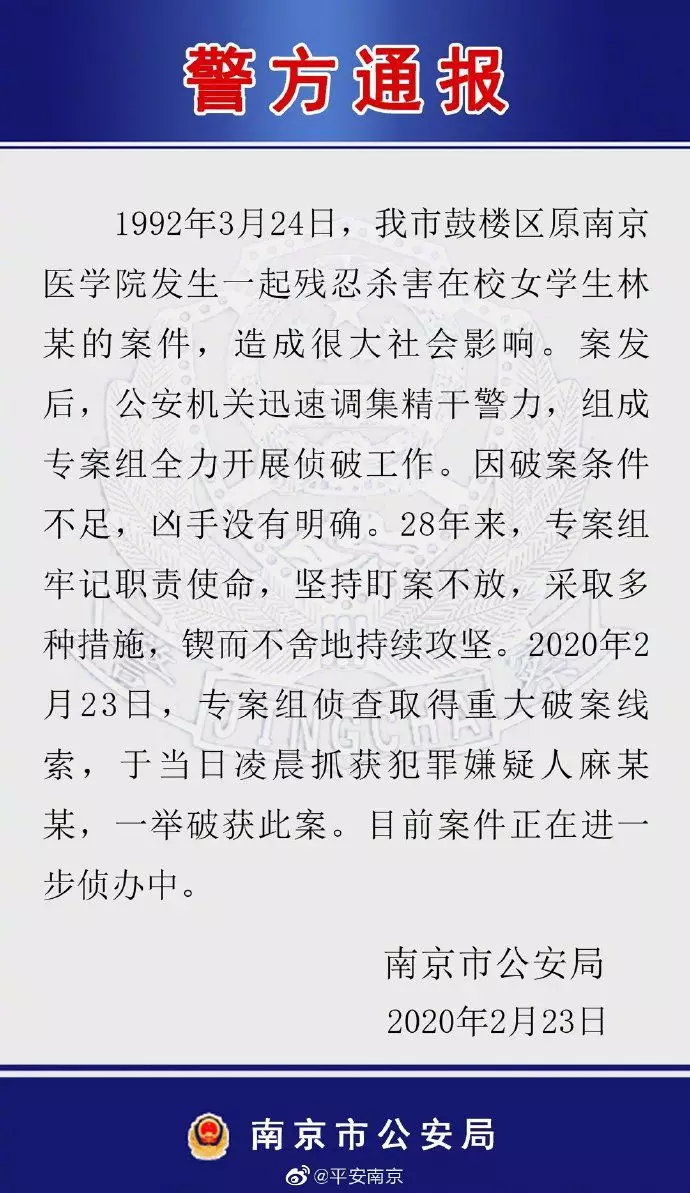

在全國抗擊新冠疫情的關鍵時期,2020年2月23日深夜的一則警方通報激起千層浪:發生于1992年3月24日位于南京市鼓樓區原南京醫學院的一起殘忍殺害在校女大學生的案件,終于告破。2020年2月23日凌晨,犯罪嫌疑人麻某某被一舉抓獲。目前案件正在進一步偵辦中。

案情回顧

1992年3月20日,原南京醫學院88級學生林某于當日22點半左右,在該校一號教學樓自修,不幸遇害。案發后,據該校學生反映,被害人林某死亡時尸體完整,被發現于學校的一處下水道內。

由于當時的技偵手段和偵查條件有限,本案長期以來未能偵破,直到28年后的初春,在南京警方鍥而不舍的努力下,終于將本案告破,告慰了亡者之靈。

發生于1992年初春的南京醫學院的強奸殺人案,二十余年來始終是懸掛在很多人心頭的噩夢,甚至很多懸疑和靈異恐怖作品中,也將本案列為素材之一,令本案長久以來都帶著一股濃郁的詭異氛圍,與1996年1月19日發生于南京大學成人教育學院的“1.19”碎尸案一起,成為南京的兩大懸案。

甚至本案偵破后,一時間網絡上很多人誤將本案與“1.19”南大碎尸案相混淆,或認為本案與南大碎尸案同是一人所為。對此,南京公安也給出答復,南醫大案是否與“1.19”碎尸案有所關聯,還在進一步調查中。

由于本案發生時互聯網尚未普及,相關資料并不充分,多為后期網絡添加形成,并且在網絡傳播及文學創作過程中雜糅了很多要素在其中,出于客觀考慮,筆者僅將已知的范圍限于南京公安所公布的細節方面。

法律問題

本案的告破,同時也令很多人涌出一個疑問:時隔28年之久,法律還能否追究犯罪嫌疑人的刑事責任?

為厘清這個問題,首先我們需要明確,發生于1992年的南醫大案,應當適用哪部《刑法》。

我國現行刑法修訂于1997年,經歷十次修正,而在此之前,我國適用的《刑法》則為1979年所制訂,1980年1月1日施行。

而我國關于新舊法律的溯及力問題,適用原則是“從舊兼從輕”,即:

(1)如果案件發生于新法施行以前,則適用舊法;

(2)如果新法對于此類犯罪的規定較輕的,或者新法不認為是犯罪的,則適用新法。

與本案相關的法條,一是罪名與刑罰的規定,二是關于追訴時效的適用問題。

在1979年《刑法》中,關于故意殺人罪規定為:

“第一百三十二條故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。”

對于追訴時效的規定為:

“第七十六條 犯罪經過下列期限不再追訴:

(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的, 經過五年;

(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年;

(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年;

(四)法定最高刑為無期徒刑、 死刑的,經過二十年。

如果二十年以后認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核準。”

對比1997年《刑法》的規定,對于故意殺人罪的規定為:

“第二百三十二條 故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。”

對于追訴時效的規定為:

“第八十七條 犯罪經過下列期限不再追訴:

(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經過五年;

(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年;

(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年;

(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經過二十年。如果二十年以后認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核準。”

根據對比可以看到,不論是關于故意殺人罪,還是關于追訴時效的規定,新舊刑法的規定并未發生變化,而即便按照網傳的“強奸殺人”,在強奸致人死亡一節的描述中,新舊刑法的規定也一致的規定為“十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑”,也就是說,無論是以故意殺人罪,還是強奸致人死亡,其法定最高刑均為死刑,依照新舊刑法的追訴時效的規定,時效均為20年。

但這里需要注意的是,雖然新舊刑法關于追訴時效的規定,在時間方面相一致,但在例外情形中,即不受追訴時效限制的規定中,卻出現了輕和重的差別。

在1979年《刑法》第七十七條規定:

“在人民法院、人民檢察院、公安機關采取強制措施以后,逃避偵查或者審判的,不受追訴期限的限制。”

而在1997年《刑法》中,將該種例外情形改為:

“在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以后,逃避偵查或者審判的,不受追訴期限的限制。

被害人在追訴期限內提出控告,人民法院、人民檢察院、公安機關應當立案而不予立案的,不受追訴期限的限制。”

在關于追訴時效的規定中,97年《刑法》規定只要偵查機關對刑事案件予以立案偵查,案件便不再受到追訴時效的限制;而在79年《刑法》的規定中,將該種情形限定在偵查機關或司法機關采取強制措施以后,從二者的對比中可以明顯看出,舊法在追訴時效的限制方面,更輕于犯罪嫌疑人或被告人。

如果追訴時效也適用“從舊兼從輕”的原則,以是否采取強制措施作為追訴時效的例外情形,那么顯然南醫大案由于當時未確定犯罪嫌疑人、未采取強制措施,從而會受到追訴時效的限制。

為解決此爭議,最高人民法院在1997年9月25日作出《最高人民法院關于適用刑法時間效力規定若干問題的解釋》(以下簡稱“《解釋》”),在其第一條規定:

“對于行為人1997年9月30日以前實施的犯罪行為,在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以后,行為人逃避偵查或者審判,超過追訴期限或者被害人在追訴期限內提出控告,人民法院、人民檢察院、公安機關應當立案而不予立案,超過追訴期限的,是否追究行為人的刑事責任,適用修訂前的刑法第七十七條的規定。”

上文所述的“修訂前的刑法第七十七條的規定”,即為上述以強制措施為例外的除外規定。

但是在司法實踐中,不同地區的人民法院,在如何理解上述規定的問題上,依然存在很大的分歧。筆者以追訴時效、從舊兼從輕等關鍵詞為索引,輔以《解釋》第一條的檢索條件,在最高人民法院裁判文書網檢索后發現:

1.認為追訴時效內偵查機關雖然予以立案,但未能確定犯罪嫌疑人,或確定了犯罪嫌疑人但沒有對其采取強制措施,從而應當適用1979年《刑法》中訴訟時效規定的案件有:

(1)吳麗媛故意殺人罪刑事通知書(四川省高級人民法院,(2019)川刑申7號);

(2)王治榮、劉召學、蘭順平犯搶劫罪一審刑事裁定書(四川省岳池縣人民法院,(2017)川1621刑初134號);

(3)陳進強盜竊、搶劫罪一審刑事判決書(廣東省龍川縣人民法院,(2016)粵1622刑初103號);

(4)李如良交通肇事罪一審裁定書(河南省周口市中級人民法院,(2015)西刑初字第178號);

(5)柴治某尋釁滋事罪一審刑事裁定書(山西省萬榮縣人民法院,(2015)萬刑一初字第40號);

(6)余國忠搶劫罪二審刑事判決書(上海市第二中級人民法院,(2014)滬二中刑終字第1001號);

(7)劉少忠過失致人死亡罪二審刑事裁定書(河南省開封市中級人民法院,(2010)汴刑終字第100號);

(8)郭麗華破壞生產經營、非法采礦罪二審刑事裁定書(黑龍江省大慶市中級人民法院,(2019)黑06刑終132號);

(9)馬吉勒故意傷害罪二審刑事裁定書(甘肅省高級人民法院,(2019)甘刑終25號)。

注:在司法實踐中,雖未實際實施抓捕,但已經確定犯罪嫌疑人并且核發《拘留證》或上網追逃,也均認為是采取了強制措施,故對此類案件,也均認為不受追訴時效的限制。

2.認為在適用追訴時效問題上,應當適用“從新”原則,即應當以偵查機關或司法機關刑事立案為除外情形的有:

(1)董政福故意傷害罪二審刑事附帶民事裁定書(陜西省高級人民法院,(2014)陜刑三終字第00181號);

(2)崔云忠故意殺人罪二審刑事裁定書(青海省高級人民法院,(2018)青刑終55號)。

上述爭議,很多發生于高級人民法院一級的審理中,可見對于修訂前后的《刑法》在適用追訴時效的問題方面,應當適用“從舊兼從輕”原則還是“從新”原則,爭議仍極為明顯。

回到本案,在南醫大案中,已被列為犯罪嫌疑人的麻某某應當如何適用追訴時效問題,目前尚無法得出定論。

類似于南醫大案的情形并不屬特例,2017年浙江省湖州市經排查時,發現劉永彪對于發生于1995年11月的一起搶劫殺人案具有重大作案嫌疑,經DNA比對后確定其為犯罪嫌疑人。

而22年后的劉永彪,已經成為一名小有名氣的作家,先后出版散文集《心靈的舞蹈》、長篇小說《難言之隱》、歷史演義小說《行者武松》等作品,并于2013年7月,劉永彪加入了中國作家協會。

浙江省湖州市吳興區人民檢察院在對劉永彪作出批準逮捕的決定后認為,因距案發已經22年,已超過刑法規定的追訴期限,于2017年9月5日逐級上報最高人民檢察院報請核準追訴,最高人民檢察院在全面審查后,于2017年12月29日核準追訴該案。

從劉永彪案中可以看出,浙江省湖州市吳興區檢察院在審查其搶劫殺人案時,對于追訴時效所采用的標準,正是“從舊兼從輕”原則,即由于1995年案發后未能在二十年內確定犯罪嫌疑人,無法采取強制措施,造成已過追訴時效的事實,但考慮到案件影響極為惡劣,故依法逐級上報最高人民檢察院核準追訴。

在本案中,南醫大案與劉永彪案在追訴中具有高度的相似性,對于此類社會影響程度極為廣泛、社會影響極為惡劣的案件,南京檢方很有可能也會通過逐級上報最高人民檢察院報請繼續追訴的方式,將本案繼續推進下去。

高萌,天津行通律師事務所經濟犯罪業務一部副主任律師,畢業于華東政法大學,中共黨員,擁有近十年刑事法律從業經驗。

高萌律師,執業以來專業從事刑事辯護領域,精準致力于經濟犯罪、毒品犯罪和傳統暴力犯罪領域,多數為對社會產生重大影響的案件,力求在刑事犯罪領域做到最精、最優的執業理念,例如善林金融集資詐騙、非法吸收公眾存款案;申彤大大集資詐騙、非法吸收公眾存款案;潤茂通寶集資詐騙案;濟寧市云帆集團非法吸收公眾存款案;萬盛恒海公司虛開增值稅專用發票案;內蒙古羅某污染環境案等。曾多次在刑法理論中找到突破口。擅長在訴訟庭審過程中進攻并駁回控方的對當事人的不利證據,從而維護當事人的合法權益,尤其擅長對當事人進行盤問,曾數次在盤問中找出對方證據的漏洞,力挽狂瀾。

@2020 版權所有:行通律所

津ICP備 11005639號

公安備案 12010402000900

技術支持:![]() onnuoIAD

onnuoIAD

電話咨詢

微信咨詢